發布時間 2019年5月2日08:00

肉到摔時方恨少!尤其是老人家跟小朋友,不少滑倒的意外是在浴室產生的,為了有效避免滑倒,可以從裝修的磁磚、扶手著手,搭配防滑墊、防滑拖鞋、防滑椅,讓滑倒的可能性降到最低。

止滑瓷磚

地磚材質是影響防滑效果最主要的因素,一般市面上的地磚中,防滑係數是馬賽克磚>通體磚>微晶石>拋釉磚,也就是說裝修時,浴室的地磚最好選用馬賽克磚,止滑系數需先通過「國材料試驗協會」的ASTM F1679摩擦係數標準,達到0.50~0.59以上才是安全等級。

防滑墊

如果浴室地坪沒有鋪貼防滑瓷磚,建議可以放防滑墊在洗臉槽下方,以及淋浴門旁,這兩個區域都特別容易灑水的範圍。由於浴室容易積水,所以挑選防滑墊十要注意選擇堅韌、耐曬的產品,背面附有的吸盤的地墊可以提高踩踏時的安全性。而堅韌耐曬的材質經過清洗後,在太陽下暴曬殺菌時更耐用。

.jpg)

防滑椅

適用於年長者,若淋浴久站無力容易因頭暈而滑倒,建議年紀較大的人可以坐在小板凳上洗澡,坐著洗既省體力又不用擔心滑倒。

防滑扶手

在馬桶旁、淋浴間旁裝上扶手,輔助如廁完起身並保持身體平衡,而扶手的高度可以設置在馬桶蓋上沿25~30公分處,或根據家裡老人、孩子的身高進行調節。

.jpg)

防滑拖鞋

超級柔軟的pvc材質無論怎麼折怎麼彎都不變形,防滑紋路設計防滑效果較好。

TT 15-05-2019

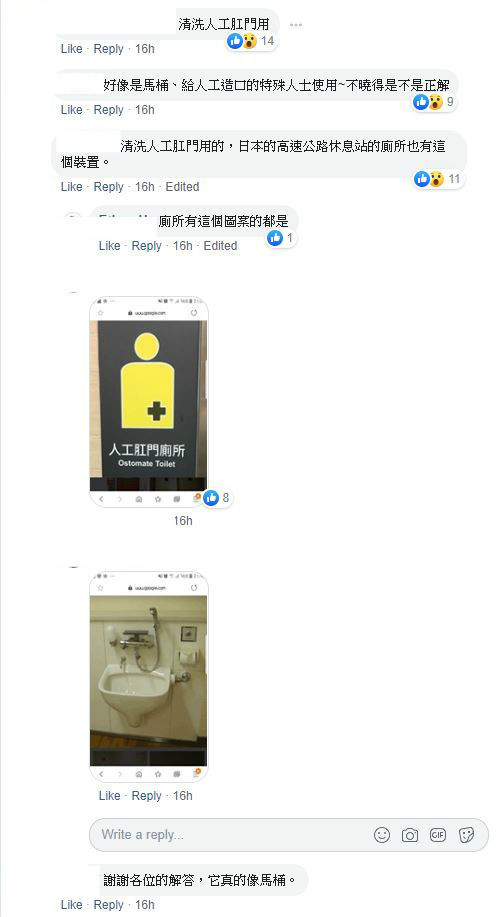

日本的廁所是出了名的乾淨,而且更有多款貼心人性化的設計而令人佩服。有網民在日本酒店房間的廁所內,發現一樣除了馬桶及洗手盆以外的「謎之設施」,並在 Facebook 群組「北海道旅遊情報」中請教一眾網民這個究竟是甚麼。

- 根據樓主拍攝的照片可見,該個與馬桶長得有幾分相似的設施,同樣是白色的外型,但沒有廁板,只有一個開口挺深的容器,容器上方有水龍頭,而水龍頭旁邊則有可調整冷熱水的開關,開關的右邊亦有沖水按鈕,而容器內則與正常馬桶一樣,有一定的積水,樓主稱未知是否與自己訂的是無障礙房有關,於是留言請教「它的真正功用是什麼?」

有熱心的網民馬上解釋,該設施是給有人工肛門的特殊人士使用,作用是清洗人工肛門,並解釋由於日本高齡化,很多長輩需要的東西越來越普及,而且在日本的某些高速公路的休息站亦有設立這些「人工肛門廁所」,不少網民知道後都大讚日本人貼心,並指自己「長知識了!」

日本旅遊業超人氣的星野集團,旗下溫泉旅館品牌「界」是許多人的心頭好。而在「界」一系列的旅館中,松本分店更是稱霸「溫泉大浴場顧客滿意度」調查的冠軍。究竟是什麼原因,使他們如此受到顧客喜愛?祕密就在於負責大浴場的員工,在服務中多下工夫,研究出一套獨特的服務。

「界 松本」位於長野縣淺間溫泉一帶, 首先驚豔旅客的就是擁有多樣入浴選擇。除了室內、露天浴池外,還發展出日本少見的躺椅型熱敷躺浴、檜木香浴池等,共有 8 種浴池、 13 種溫泉。

觀察到顧客泡湯時間短,補水量、水溫精密計算

雖然溫泉特色(硬體)奪人注意,但溫泉部主管進一步思考,必須在軟體上也提供與眾不同的服務。這位主管同時身為客服部的一員,負責管理櫃檯服務、客房清掃、餐廳服務等業務,經她細細觀察旅客需求後,她總結出客人在泡溫泉時,還有個痛點未被滿足,那就是「入浴時間太短了」。

入住溫泉旅館的人,往往就是衝著泡溫泉而來。然而時常只泡個十分鐘,就不得不起身,不禁意猶未盡。因此,她研究發現人體在泡湯時,大約流失 800 毫升的水分,想在溫泉裡泡久一點,只要泡湯時適時補充水分便有幫助。一般溫泉在浴後休息室備有茶水,「界 松本」預估客人泡湯前後攝取的水量,在浴室也準備了 350 毫升的寶特瓶裝水,更特別調整溫度,讓客人喝起來不會感覺太涼,並能隨時補充水分。

特別貼心的是,浴後休息室提供的不是水,而是涼爽的花梨水。長野縣水果產量位居日本第一的就是花梨,在為顧客補水與維他命的同時,也有更認識當地特產的意義。

讓年長者泡得更安心,傳授「深呼吸」泡湯法

另外一個幫助旅客更加享受溫泉的祕招,是這位主管傳授泡湯時要深呼吸的方法。一邊泡湯一邊深呼吸,肌肉會因水的浮力而幫助放鬆,比單純泡湯更能舒暢身心。而此方法是她親自與住客一起實驗出來,並改良成年長者、身體虛弱者都能安心施行的方式。當然,她也強調泡湯依然得視個人狀況而調整時間,切勿逞強為之,不過一般住客透過「補充水分」與「深呼吸」的獨家泡湯法,不少都能舒適地延長至約 20 分鐘的泡湯時間。

這個泡湯指南的目標,是盡量讓客人確實感受到身體變得清爽。當旅客能夠在健康的方式下泡愈久的溫泉,愈有入住溫泉旅館的感覺,留下充分享受、值回票價的回憶與消費體驗。

(本文取材自《樂在工作的星野集團》,台灣角川出版)

2019-05-22 16:50udn STYLE 記者王威智

近2年極簡風的居家設計風靡全台,素雅的大理石紋、潔白的方形磁磚,或是用灰色調的清水模展現簡約質樸。而浴室是每天回到家,洗去疲勞的第一站,空間裝潢能夠讓身心放鬆,變得非常重要。

純白極簡風近年受到許多民眾喜愛,乾淨、素雅讓潔癖控也為之瘋狂。而潔白的浴室使用不同的磁磚,就能營造出不同氛圍。使用不同大小的白色磁磚拼接,讓純白的空間中,增添活潑的感覺。再配上金色五金,質感瞬間提升。

圖/擷自instagram

如果是用馬賽克磚拼貼,卻有另一種普普風的感覺。搭配黑色五金,在純白的空間中增添線條感。

.jpg)

圖/擷自instagram

純白的浴室空間就像一張圖畫紙,運用不同的五金配件,或是衛浴設備的造型與顏色搭配,就能營造出不同的氛圍。

.jpg)

圖/擷自instagram

.jpg)

圖/擷自instagram

說到放鬆身心,窗外美景絕對是首要必備。浴室以灰色仿石頭材質的磁磚打底,橢圓形的純白浴缸,成為浴室空間的主角。而一旁乾濕分離的淋浴間,以玻璃隔間,讓空間有放大的效果。蓮蓬頭以及浴室五金選用金色設計,讓視覺更有層次。一旁的落地窗,景色一覽無遺,在泡澡同時,也能讓身心沉澱。

.jpg)

圖/擷自instagram

如果覺得落地窗太過高調,就直接把大自然搬進住家裡面。整間浴室都是以石材打造,圓形的浴缸也是石頭打磨而成。在浴室內栽種一些植物,就好像置身大自然,還增添幾分禪意。

.jpg)

圖/擷自instagram

如果喜歡這種灰色調的素雅質感,卻不想要石頭材質的笨重感,不少人會選用素色的霧面磁磚代替。大片瓷磚減少紋理的線條,讓空間視覺更加俐落。白色浴缸、洗手台,搭配黑色置物櫃,對比的色彩讓空間更有層次感。

.jpg)

圖/擷自instagram

如果覺得黑、白、灰的顏色過於單調,你也可以換成今年夏天最夯的珊瑚橘色,整間廁所就像是從電影搬出來的一樣夢幻。浴室瞬間溫暖了起來,也讓洗澡變成一件非常享受的事情。

.jpg)

圖/擷自instagram

如果你喜歡藍色系,粉嫩的天空藍絕對是最棒的選擇。藍白相間的配色,彷彿在地中海渡假的氛圍。

.jpg)

圖/擷自instagram

.jpg)

圖/擷自instagram

2019/04/30

TO 創新嗜讀

【為什麼我們要挑選這篇文章】馬桶是我們生活中息息相關的物件,跟 iPhone 相比,構造簡單多了,操作也很容易,大家都會沖馬桶。但你懂馬桶的原理嗎?或許對物理熟悉的人,可以用流體力學解釋沖水的原理,但馬桶背後還隱含著各種專業知識,例如材料的化學特性、設計的人體工學概念、售價的經濟學知識等等。一個簡單的馬桶,背後卻是龐大的學問。

無論是任何事物,都沒人能充分掌握其所有面向;再簡單的東西,生產和使用的背後都有繁複的知識網絡。《知識的假象:為什麼我們從未獨立思考?》的兩位作者: Steven Sloman 與 Philip Fernbach 分別是心理學與認知科學博士,他們以這場核試爆的案例,帶領我們在社群媒體盛行,假新聞氾濫的時代,認清理解的侷限,在知識上謙卑,別做一個對自己的知識、同溫層的見地照單全收的無知者。(責任編輯:郭家宏)

許多事物的本質都很複雜,即使外表簡單也不例外。若告訴你現代車款、電腦或飛航管制系統十分複雜,你想必不會感到意外。那馬桶呢?

有些東西是奢侈品,有些東西著重實用性,有些東西則實屬必要,也是日常生活不可或缺,沖水馬桶就屬於此類。你需要上廁所時,通常都已十萬火急。已開發國家中,家家戶戶至少都有一個馬桶,餐廳依法也得有馬桶,就連加油站和星巴克(幸好)通常也有馬桶。馬桶堪稱結合了功能與簡約的偉大發明。每個人都懂馬桶如何運作,而大部分人也自認了解,沒錯吧?

那不妨說說看,你沖馬桶時會發生什麼事?先不說別的,你曉得馬桶沖水的基本原理嗎?其實絕大多數的人都不曉得。

馬桶其實是構造簡單的裝置,基本設計已有數百年的歷史。(許多人都以為英國人湯瑪斯.克拉普發明了沖水馬桶,但事實並非如此。他只是改良馬桶的設計,藉此大賺了一筆。)北美最普遍的沖水馬桶是虹吸式馬桶,它最重要的構造就是水箱、馬桶本體和排汙通道。排汙通道通常呈 S 型或 U 型,彎道高於馬桶排水口後,就往下降到排水管,最後則進到下水道。

水箱起初裝滿了水。沖水時,水箱內的清水會流入馬桶中,促使水位漲到超過排汙彎道最高點,進而擠出排汙通道的空氣。而通道一旦注滿了水,神奇的事隨之發生:通道內產生虹吸作用,吸走馬桶內的汙水,再經排汙通道進入下水道。許多小賊正是運用虹吸現象偷汽油,只要把管子一端放入車子油箱,然後在另一端用力吸氣即可。當馬桶內水位低於排汙通道轉彎處,讓空氣重回通道內,虹吸作用就會停止。馬桶內的汙水一旦被吸走,水箱就會再度注滿清水,以備下回使用。整個運作過程十分順暢,只需要按下沖水把手即可。這樣簡單嗎?是還算簡單,畢竟只要花一個段落說明,但又沒簡單到人人都懂。實際上,你現在就是少數清楚馬桶原理的人。

想要對馬桶有徹底的了解,可不能只簡短描述運作機制。你需要陶瓷、金屬和塑膠方面的知識,才能理解馬桶的材質;你也需要化學知識,好明白水封的功用,避免水漏到廁所地板上;你還要具備人體知識,才曉得馬桶尺寸和形狀的差別。我們可以進一步主張,想完全搞懂馬桶的來龍去脈,更有賴經濟學的知識,了解它的定價方式和零件選擇,零件品質又取決於消費者的需求和意願。至於消費者為何偏好特定的馬桶顏色?此則涉及了心理學的範疇。

無論是任何事物,都沒人能充分掌握其所有面向。再簡單的東西,生產和使用的背後都有繁複的知識網絡。自然界中真正難解的事物就更不用說了,比方說細菌、樹木、颶風、愛和生物繁衍,又藏著何種機制?大部份的人連咖啡機的原理、膠水黏住紙的原理、相機焦距的原理都不懂,怎麼會懂愛這種複雜的情感呢?

我們的重點不在凸顯人的無知,只是要表示人沒自己想得那麼聰明。我們或多或少都被「理解的假象」矇蔽,誤以為清楚事物的本質,真正所知卻十分貧瘠。 你們可能會想說:「喔,就算我不懂東西的原理好了,但是我沒有被假象矇蔽啊。我不是科學家,也不是工程師,不必了解那些東西。我只要懂了該懂的,就可以活得很好、做出正確的決定了。」你對哪個領域的理解最深呢?歷史?政治?經濟政策?你對自身專業領域真的瞭若指掌嗎?

1941 年 12 月 7 日,日軍襲擊珍珠港。當時正值二戰期間,日本與德國是盟友,美國雖然尚未參戰,但站在哪一邊顯而易見,絕對支持英勇的同盟國,而非邪惡的軸心國。這些關於珍珠港事件的史實,我們應該還算熟悉,因此自認了解這起事件。不過,你真的明白日本為何發動攻擊嗎?為何偏要挑美國海軍在夏威夷島的基地呢?你能否交代背後的來龍去脈?

原來在珍珠港事件發生前,美日兩國戰事就已一觸即發。當時,日軍勢力步步進逼,先在 1931 年佔領滿州、 1937 年南京大屠殺,又在 1940 年入侵法屬印度支那。美國當初選在夏威夷設立海軍基地,就是要防堵日本的侵略。 1941 年,美國前總統羅斯福下令太平洋艦隊從聖地牙哥的基地前往夏威夷,日本會發動攻擊自然不大令人意外。珍珠港事件發生前一週,蓋洛普一項民調就已顯示,52% 的美國人預料美日很可能會打起來。

因此,與其說珍珠港事件被歐洲的戰事引爆,不如說是東南亞勢力長期對峙的結果。即使希特勒沒在 1939 年採取閃電戰侵略波蘭,日本還是很可能會偷襲珍珠港。這起歷史事件確實影響二戰期間的歐洲局勢,但是歐洲局勢並非該事件的導火線。

這類歷史事件所在多有,看起來並不陌生,讓人自認多少有些理解,但真正的脈絡卻迥異於原先所想像。繁雜的細節在時間的迷霧中消失了,取而代之的是各種迷思,將事件簡化得容易消化,部分是為了服務特定的利益團體。

當然,假使你仔細研究過珍珠港事件,真的能說得頭頭是道,容我們向你賠個不是,但這種情況純屬例外,因為沒人有時間研究一堆史料。我們敢打賭,除了部分你的專業領域之外,你對於許多史實的成因、發展和交互作用,其實所知甚少。但除非你認真思考自己真正了解什麼,否則就無法認清知識淺薄的事實。

我們絕對不可能什麼都懂,腦袋清醒的人壓根不會妄想。我們仰賴的是模糊又未經分析的抽象知識。但凡事總有例外,我們都見過喜歡細節如數家珍的人,有時說得讓人大開眼界。我們在自己的領域都是專家,通曉芝麻綠豆般的細節,不過對於大多數的主題,我們都只會把抽象資訊連在一起,這充其量只是感覺有很多知識,卻又說不出所以然。實際上, 大部分的知識不過是連連看的大集合,找出東西或人物之間的最大關連,不去細分背後一則則的故事。

那為何我們不曉得自己有多無知呢?為何會自以為對事物已有透徹認識、具備理解世界的知識網絡,實情卻是天差地遠呢?為何我們活在理解的假象之中呢?

想釐清這種假象為何是思考的關鍵,就要先了解我們 為何會思考 。在演化過程中,思考大概有幾項功能,像是重現世界的樣貌—即在腦袋裡建構出一個反映真實世界的樣貌;也可能是要形塑語言,方便彼此溝通;或用來解決問題、做出決策;或專門用來製作工具、向心儀對象炫耀自己。這些說法也許各有道理,但思考理應是演化來實踐更宏觀的目的,可以一舉囊括上述功能,說穿了, 思考是為了行動 。思考是從有效行動力演化而來,讓我們更有效率地達成目標。思考讓我們能評估每個行動方案的效用,想像若過去採取不同行動、現在可能有何結果,進而找到最適當的選項。

之所以這般主張思考的目的,有一項主因就是:行動比思考來得早出現。就連地球上最早的生物都有能力行動:演化初期出現的單細胞生物就已會進食、移動和生殖,還會對環境產生影響,進而改變環境。這些生物經過天擇,代表其行為最能維持生存,而最有效益的行為,也最能適應複雜世界的變化。假使你靠著吸取路過動物血液維生,那身旁一有風吹草動,當然要快快緊貼上去,但若能分辨出擦身而過的是美味的老鼠或鳥兒,而非無血可吸的風中落葉,當然就更有利生存。

想知道不同情境中應採取何種行動,最佳工具當屬能處理資訊的心智能力,例如視覺官能就必須具備複雜的處理能力,才能區分老鼠和葉子。其他心智能力也同樣關鍵—記憶力可依據過去經驗來決定最有效的行動,思考力則能大幅提升行動的效用。有鑑於此, 思考就是行動的延伸。

理解思考的運作過程並不容易。一般人如何以行動為目的來思考呢?又需要哪些心智能力才可以用記憶力和理性來達到目標?後文也會說明,人類特別懂得推論世界如何運作,設法找出因果定律。想預測某項行為的影響,就需要去推理其中的因果;想釐清事情發生的緣由,則需要推理何項起因可能產生影響。這正是大腦主要的功能。無論我們思考的是物體、社會制度、其他人或家中狗兒,我們擅長於判斷各種行為如何帶來影響。我們知道踢球後球會飛,但踢狗後狗會痛。 我們的思考過程、語言和情緒都是用來進行因果推理,以幫助我們採取合理的行動。

因此,人類展現的無知才更加不可思議。倘若因果定律是挑選最佳行動的關鍵,為何一般人對於萬物的原理缺乏細部理解呢? 因為大腦在思考時,善於汲取需要的資訊,其餘全部會被過濾掉。 我們聽到別人說了一句話,大腦的語言辨識系統就會努力提取要點和深層意涵,忘掉確切的用字遣詞。我們遇到複雜的因果關係,同樣會設法摘要、忘卻細節。假如你喜歡搞懂事物的原理,可能會三不五時拆開咖啡機等舊電器,過程中你不會去記每個零件的形狀、顏色和位置,而是會找那些主要零件,設法了解它們如何相互連接,藉此回答水的加熱方式等大哉問。假如你像多數人一樣,沒興趣搞懂咖啡機的內部構造,那知道的細節自然更少,理解就僅限於你日常需要而已,像是如何操作咖啡機—這點你應該超熟了吧(?)。

腦袋不會記憶每項物體或情境的細節,因為我們會從經驗中學習,進而套用到陌生的物體或情境上。 我們在全新情境中的行動力,只取決於事物運作的深層規律,而非瑣碎的細節。

(本文書摘內容出自《知識的假象:為什麼我們從未獨立思考?》,由 先覺 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題。首圖來源:Pexels CC Licensed)

ETtoday新聞雲 > 鍵盤大檸檬 2019-03-18 16:24:00

文/深海大花枝

你有沒有好奇過,以前的人是怎麼上廁所的?在古希臘,人們選擇用「鵝卵石」擦屁股。到了古羅馬,則是用大家共用的海綿長棍來擦(噁)。 至於到了第一次世界大戰時,世界上已經有了衛生紙,BUT在戰場上的衛生環境當然不比家裡,那士兵怎麼辦呢?

收集老照片的網站「vintag.es」分享了一系列一戰時的德軍廁所照片,原來,當時軍隊會挖一條1.5公尺深左右的壕溝,架上幾根讓大家坐成一排的長木棍,就這樣當成旱廁來用。

當時,士兵們會坐成一排聊天,甚至看報紙,雖然衛生環境很糟,但在戰場上,這應該算是不錯的休閒時光了。

當時,軍隊內會幾個人負責清掃廁所,但有些將領的做法是,派那些違反軍紀的傢伙去清掃填坑、當作是懲罰。

而到了軍隊要離開定點的時候,他們就會再把溝槽重新填起來。如果未來還有友軍要到這個地點,就還要負責挖出一個全新的廁所。

由於旱廁很容易傳染疾病,戰場上又很難得到醫療資源,大多將領都會規定,嚴禁士兵使用其他地方的廁所。

至於那時候的士兵用什麼擦屁股?嗯......至少不會是鵝卵石了啦。

原文網址: 一戰德軍怎麼上廁所?歷史照片「土炮座廁」,違反軍紀就去填屎坑 | 深海大花枝 | 鍵盤大檸檬 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/dalemon/post/42337#ixzz5mqixrJyG Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

2019年 5月 7日

中國廁所革命進入第二個「三年戰役」之際,英國一位女士在社交網站上掀起了她個人版本的廁所風暴:給公廁評分。

在社交網站Instagram上,「廁所女士」 (Lady Latrine)在Instagram上開了個博客欄,從2019年3月份開始,林林總總薈集了數量可觀的公用廁所,從頂級酒店到街頭小咖啡館的洗手間,兼具褒貶,圖文共享。

她來自英國劍橋郡。在網上分享公廁評分最初是為了跟朋友們開玩笑,把公廁裏的各種美醜放到網上「噁心他們」,後來就一發不可收拾。

還有一個原因,據她自己透露,是因為她需要上公廁的頻率比常人高,有時一天需要去好幾次,所以對這類公共設施比常人更熟悉。

她給公廁打分,從0到10,項目包括清潔程度、裝飾水平、廁所手紙和洗手皂液質量。在電子表格上排開。

在打分時她也會考慮到一些「軟指標」,比如繁忙程度。如果一個公廁使用的人特別多,而又非常乾淨,就可以得更高分,而一個頂級酒店的廁所各方都一流,但用者寥寥,且人們心目中它在那個地方就應該是那個水平,所以未必得高分。

廁所女士曾給一家夜總會的廁所打了10分,因為那裏人來人往,卻始終保持一塵不染,還配備了諸如捲髮拉直器之類額外的便利、暖心設備。

扣分的地方包括堵塞、手紙斷供、設備破舊、地面骯髒等。

中國的廁所革命則完全是另一個概念。

2012年,BBC記者羅拉特(Justin Rowlatt)說他在中國製作專題報道節目時,意外地發現了「第四個T」——另外三個T分別是Taiwan,Tibet, Tiananmen (台灣、西藏、天安門),是駐華外國記者們都知道的所謂3T禁忌規則。

這第四個T就是廁所,toilet。

他在中國時,讀到《中國日報》上一片評論文章,關於中國公共廁所之髒、之臭,招致WTO, 世界廁所組織(World Toilet Organisation)的批評,中國政府十分重視這個問題,推出新的公廁衛生標凖,要求公廁裏的蒼蠅數量不得超過兩隻。公廁的清潔衛生事關社會文明程度,城市形像,必須嚴肅對待。

羅拉特讀到這些文字不禁莞爾,要求在記錄片裏加入這段"廁所風暴"內容,但遭到負責陪同的中方人員的拒絶。因為拍攝工作接近尾聲,為了避免這個節目遭禁,羅拉特和他的團隊決定不去拉開中國公廁的門。

這是2012年。到2019年,中國的廁所革命已經進入第二個「三年戰役」。

中國領導人習近平在2015年啟動了「廁所革命」,冀望提升中國環境衛生狀況,改善農村生活環境,並履行聯合國可持續發展計劃中對使用清潔水資源的承諾。2019年3月,中國全國人大和政協會議部長通道上,中國農業農村部部長韓長賦對媒體透露,政府凖備撥款70億元用於推動全國3萬個村莊改造廁所,覆蓋農戶約1000萬。

廁所是體現中國城鄉差別、貧富差距的一個重要平台。物質條件決定生活習慣,包括衛生和如廁習慣,以及對廁所的心理定位。

中國人均GDP跟哈薩克斯坦在一個水平上。官方數據顯示生活在260英鎊年收入貧困線以下的民眾仍有3000萬左右。

政府希望通過改善農村的衛生條件來提高生活水平,推進文明,減少疾病,培養良好衛生習慣。計劃到2020年農村地區現代化廁所普及率達到85%,2030年達到百分之百。

在日本抽水馬桶在中國走紅,赴日必購清單上馬桶蓋與日本電飯煲並列的同時,不少農村地區傳統的開放式茅坑仍頑固地存在,因為沒有配套的供水和污水處理系統,所以免費派發的現代馬桶形同廢物。

在主要旅遊景點、機場賓館和城市公廁普遍改造多年後,中國首屈一指的大都市上海開始試點不分性別、男女共用的公廁,以解決女廁不夠的問題,向世界其他大都市看齊。

但民眾反應並不很熱烈。畢竟男女有別,而且解決女廁不夠的方法有很多種,比如擴建或新建女廁。

英國的公廁問題

"廁所女士"的個人版廁所風暴對於英國公廁的改進能有多大作用目前還不清楚,但英國的公廁問題跟中國不同。

英國廁所協會(BTA)估計,過去10年中英國各地的地方議會撒手不管的公廁總共有670多個,在37個地區地方議會乾脆徹底不負責任何公廁的維持管理,全國公廁數量減少了約40%。

2018年,英國財相宣佈對擁有和運營供公眾使用的廁所的商家減免稅賦。

BBC事實核查曾專門解讀了公廁危機。公廁傳統上都是由地方議會負責維持,承擔開銷,但不屬於法定必須提供的公共服務。在削減預算緊縮開支情況下,許多議會都選擇甩掉公廁這個包袱。

英國的廁所問題聚焦在數量和誰出錢出力提供公廁服務。

權益組織更多致力於推動設置更多針對殘障人士需求和配有更衣設施的公廁。

對於商家自己的顧客專用廁所,有一個叫「廁所檢查官」(toilet inspector)的網頁,登記註冊的用戶可以在網頁上提交把自己想讚或批的公廁,包括圖片,打分,滿分40,根據得分排出高低先後。

這個網站上還可以找到關於廁所的不同名稱、前世今生、歷史沿革等知識。

網站宣稱目的是表彰潔淨美觀設施齊全的好廁所,羞辱髒亂差。在首頁左側是「最差公廁」照片和所在地點。

2019-05-08 媽媽經 媽媽經編輯/Stephanie

.jpg)

人有時候真的不能嘴硬,很多情況以為自己此生不可能碰到,卻總會突如其來的發生在自己身上,像是上完廁所後才發現自己沒帶衛生紙或衛生紙不夠……等等。相信這個經歷大部分的人都有遭遇過,可是遇到時到底有什麼方法可以自救,你曾仔細想過嗎?以下貼心的整理了5個自救法,幫助你遇到這種情況時可以應急一下(千萬不要嘴硬說自己不需要啊!)

1、 快把你的包包翻遍!

上完廁所後最需要用到的衛生紙沒了時,你能指望什麼?當然是翻遍自己的包包啊,趕快看看身上是不是有可以臨時應急、善用的小物,像是手帕、毛巾、濕紙巾或是領帶等等,再不行的話,把衛生棉拿來充當衛生紙也行啊,總之,不管如何都比大便跟尿弄到內褲上好吧!

2、 厚臉皮一點:直接大喊求救

遇到緊急狀況就別管面子了吧!如果你真的運氣背到不行,包包完全沒有可以救援的東西時,這個很丟臉的求救招,你不想用也得用了。雖然這招很丟臉,但相信只要你求救了,大家都會很熱心的幫忙你,畢竟誰沒有碰到緊急的時候,或是你可以敲敲隔壁,問他有沒有衛生紙可以借,我想他應該會很願意做這件善事啦!

3、 直接打電話給朋友求救

只能說接到電話的朋友有點衰,啊不是啦!如果外面有朋友在等你的話,直接拿起手機call out求救,趕快叫他送衛生紙進來,但如果…你只有一個人,卻又超級愛面子不敢大喊求救的話,你只能打給離你最近或最願意出現來幫你的人,看是要塞錢還是請喝飲料,叫他趕快把衛生紙送到你眼前就對了啦!

4、 誰都救不了你:靠內褲

如果你真的就是沒有朋友的邊緣人,又不敢拉下面子求救,那你只能看著你的內褲跟他說:今天就是我們最後一次見面了。直接脫下內褲當作衛生紙擦拭,最後將其丟進垃圾桶,出來廁所後,就能假裝沒有發生任何事的昂首闊步,相信也是不會有人發現的啦!

5、 只剩最後一張衛生紙

有些人不是沒帶衛生紙,是只剩下一張衛生紙,卻偏偏碰上剛大完號的尷尬窘境,遇到這種情況到底該怎麼辦?有網友提供了一招很神的辦法,就是用僅存的面紙封住肛門,再穿上褲子,手刀衝去買衛生紙再衝回來擦乾淨。

說了這麼多辦法,但相信應該是沒有人希望會有用上的一天啦,為了避免這些情況真的不會衰到降臨自己身上,還是奉勸一句:隨身攜帶衛生紙(兩包以上),讓你安心又順暢。

編輯中心 / 綜合報導

到國外旅遊時,你是否也曾注意過,公共廁所部分馬桶蓋設計為「 U 型」,究竟和台灣的「 O 型」馬桶蓋有何區別?據了解,公共廁所這種 U 型設計的馬桶蓋擁有許多優點,除了避免衛生疑慮之外,竟還能大幅降低馬桶蓋遭竊的機率。

據《今日頭條》報導,國外許多公共廁所的馬桶蓋,有別於台灣的 O 型馬桶蓋,大多被設計成 U 型,這樣的設計是為了讓女性使用上更為便利,因為公共廁所的馬桶蓋每天被許多人使用, U 型馬桶蓋可以避免使用者重要部位接觸到坐墊,免除諸多衛生疑慮;男性使用者若坐著小便時,也可以避免尿液殘留在坐墊上。

▲台灣較常見 O 型馬桶坐墊。(示意圖/翻攝自 Pixabay )

再者, U 型坐墊相較於 O 型坐墊,更能有效地分擔使用者的重量,較不易出現變形、損壞等情況,比起 O 型馬桶蓋更加耐用,可以提高坐墊的壽命,對於體重較重的女性使用者而言,如廁後擦拭也較為輕鬆省力。

此外,因為國外的公共廁所馬桶蓋失竊率較高,而 U 型坐墊因為用料較少,成本比 O 型坐墊來得低廉,打消犯罪者偷竊念頭,有效降低馬桶蓋的失竊率。事實上, U 型坐墊不只有在外國看得見,台灣也有部分公共廁所使用這樣的 U 型坐墊。

Heho健康網

盧映慈

2019年4月29日 下午5:09

當排便不順的時候,除了早上來杯大冰奶來「暢通」一下之外,其實還有一個妙招,也就是到有「書本」的地方。很多人可能都有這種經驗,進圖書館或書店之後,不知道為什麼特別想上廁所,一下子就把幾天堆積的份給上出來了。

之前HEHO君曾在「為什麼早餐店的「大冰奶」喝了會拉肚子?」中,提到大冰奶對通腸的效果,不過除了大冰奶之外,其實圖書館也讓人總是會想便便,而且不只圖書館,書店、文具店等有書的地方,還有空曠、冷氣很涼的賣場,也都會引發我們的便意。

這種現象被戲稱為「圖書館大便症」,更特別的是,也不是只有台灣才有,在日本甚至有個專有名詞稱為「青木真理子現象」」,是一名叫做青木真理子的小姐描述自己這種「一進圖書館就想便便」的狀況,也受到廣大民眾的迴響,因此得名。但一直沒有找出真正的原因,只能提出一些心理學、或是生理上的刺激假說。

比較好理解的是,在一個密閉的空間中,吹著冷氣,可能會因為跟外面的溫差比較大而刺激腸胃蠕動,所以百貨公司、大賣場也可能會讓人想便便;不過當賣場人擠人的時候,有人可能反而會因為壓力大而上不出來,也有人可能會因為人太多、緊張到一直想上廁所。

不過除了溫度的變化會刺激之外,心理的制約造成「想便便」的理由也常常被提出來。比如書的紙張、油墨氣味,給人一種廁所衛生紙的感覺,所以會從記憶中的嗅覺連接到「差不多該便便了」;另外,書本的厚實、高大的書櫃包圍,也會給人一種小空間的密閉感、安全感或是壓迫感,而這跟廁所給人的感覺也很像。

再來,可能就要提到生活習慣的問題了,有些人可能會在廁所時看書,所以拿起一本書低下頭看的時候,就會聯想到廁所;或是剛吃飽飯的時候去逛書店,因為站高、蹲低看書選書,而且走來走去,會刺激剛吃飽的腸胃蠕動,產生便意,這跟去大賣場蹲著挑商品的時候會想便便是一樣的。

而書店或是圖書館的廁所通常也比較乾淨,不會給人害怕上廁所的心情,反而變成一種舒服的享受,同時,在書店或圖書館也特別的安靜,給人一種放鬆的感覺,剛好適合腸胃蠕動。

雖然不是每個人到圖書館或書店都會想便便,但我們還是可以製造一個類似環境的地方,讓自己的排便順暢一些,像是讓自己待在一個安全、放鬆的環境,給自己一點個人空間;或是在飯後去走走路、動動身體,養成定時定點的便便習慣,或許可以讓自己排便更順暢。